Grabsteine

Servatiuskirche

Die Grabsteine an der Kirche

Berichte aus den Gemeindebriefen der Kirchengemeinde Kierspe + Rönsahl bzw. Rönsahl

Wer war Anna Maria Clemens?

An der Servatiuskirche befinden sich auf der Nordseite einige alte Grabsteine. Diese zeugen noch aus der Zeit, als noch an der Kirche die Toten beerdigt wurden. Der jetzige Friedhof wurde 1822 eingeweiht. Bis dahin wurde der Platz an der Kirche seit deren Bestehen als Friedhof genutzt.

Einer dieser Zeugen aus längst vergangenen Zeiten ist eine große und schön verzierte Sandsteinplatte. Auf ihr ist ein Text eingraviert, der lautet:

1679 DEN 15 OCKTOB IST DIE EHR UND

DVGENTSAME ANNA MARIA CLEMENS

IACOP WOLTERS GEWESENE HAVSFRAW

SELICH ENTSCHLAFEN IHRES ALTERS

26 IAHR D. S. G. G.

"D.S.G.G." ist eine Abkürzung für "Der Seele Gott Gnade"

Da die Rönsahler Kirchenbücher weit zurückreichen, finden sich dort Hinweise, wer Anna Maria Clemens war. Sie stammte aus Neviges und heiratete 1675 den Jakob Wolter. Die kurze Ehe scheint kinderlos geblieben sein. Ebenso die Ehe mit der zweiten Ehefrau, denn Jakob heiratete als Wittwer noch einmal. Weitere Informationen zu Anna Maria, woran sie in so jung mit nur 26 Jahren verstarb , können wir in den alten Büchern nicht finden. Auffällig oft werden sie und ihr Ehemann als Taufpaten erwähnt.

Für die Rönsahler Geschichte ist das Familiengeschlecht Wolter sehr bedeutsam. Denn der als Meister betitelte Jürgen oder auch Georg (Georg ist ein altgriechischer Name, seine niederdeutsche Form ist der Name Jürgen) Wolter war der erste nachweisbare Pulvermacher und damit der Begründer der in Rönsahl über 300 Jahre lang währenden Schwarzpulverindustrie.

Er wurde sehr alt und starb 1683 im hohen Alter von 93 Jahren. Seine 1643 geborene Tochter Engel (heutige Bezeichnung= Angelika) heiratete den Johann Cramer, der das Pulverhandwerk weiter betrieb und ausbaute.

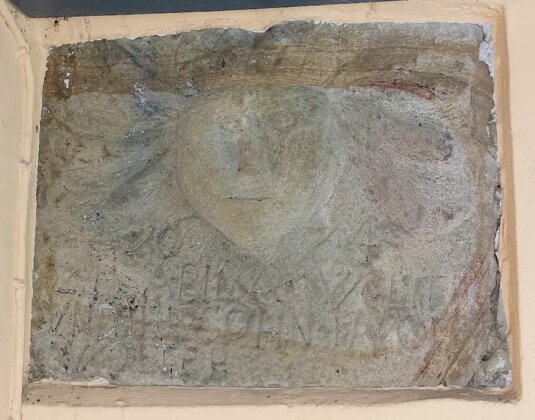

Kommen wir zurück zu Jakob Wolter. Sein Vater war Johann, der vor

1675 verstarb. In welcher verwandschaftlichen Beziehung dieser zu

Georg / Jürgen stand, lässt sich nicht abschließend klären. Er

könnte sein Bruder gewesen sein, oder sein Sohn. Von Johanns Ehefrau

Billa gibt es zwar keinen Grabstein, ebenso auch nicht von den

Wolter- Männern, aber es gibt einen - zugegeben etwas seltsam

anmutenden - Gedenkstein. Dieser steht unter Denkmalschutz und

befindet sich an dem Haus Hauptstraße 47, dort wo früher die

Schreinerei von Emil Strombach war (die Älteren werden sich erinnern

können). Möglicherweise stammt dieses alte Steinrelief vom

sogenannten Paschhaus und erinnert an Billa und deren Sohn Jakob.

Regina Marcus

Wer war Anna?

Im letzten Gemeindebrief haben wir von dem Grabstein der Anna Maria Clemens, der Ehefrau des Jakob Wolters gelesen und etwas von ihrer Geschichte erfahren.

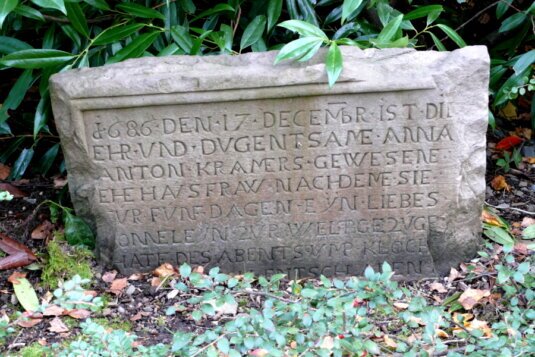

In diesem Gemeindebrief geht es um den Grabstein der Anna, der Frau von Anton Cramer, die 1686 im Kindbett mit 40 Jahren verstarb. Dieser Grabstein ist zur Zeit nicht zu sehen, da er wegen der Kirchturmsanierung zum Aufbau des Gerüstes weggeräumt worden war. Er befindet sich hinter dem noch stehenden Grabmal der Anna Maria Clemens und wartet darauf, wieder sichtbar aufgestellt zu werden. Es gibt aber eine ältere Fotografie dieses Grabsteines, siehe unten.

Interessant, aber auch erschütternt ist die Geschichte der Anna, zumindest was sich von ihr in Erfahrung bringen lässt. Dank der transscriptierten und digitalisierten Kirchenbücher lässt sich vieles herausfinden. Und gerade diese Informationen sind so nahezu herzzerreissend, dass ich Ihnen diese - trotz nicht sichtbar vorhandenen Grabsteines - nicht vorenthalten möchte.

Die Inschrift des Grabsteins lautet:

1686 DEN 17. DECEMbR IST DI(E)

EHR VND DVGENTSAME ANNA

ANTON KRAMERS GEWESENE

EHE HAVSFRAW NACHDEME SIE

(F)VR FVNF DAGEN EYN LIEBES

(S)ONNELEYN ZVR WELT GEZVGE(T)

HATE DES ABENTS VMP KLOCK

NEVN SELICH ENTSCHLAFFEN (IH)

RES ALTERS 40 IHAHR D.S.G.G.

In heutiger

Schreibweise würde dies lauten: 1686, den 17. Dezember ist die ehr-

und tugendsame Anna, Anton Kramers gewesene Ehe- und Hausfrau,

nachdem sie vor fünf Tagen ein liebes Söhnlein zur Welt gebracht

hatte, am Abend um neun Uhr selig entschlafen, ihr Alter war 40

Jahre. D.S.G.G. = Der Seele Gott Gnade.

Da die Taufbücher erst 1652 beginnen, finden wir von Anna keinen

Geburtseintrag. Denn sie wird im Jahr 1646 geboren worden sein, als

Tochter von Stoffeln am Kirchhofe. Stoffel als alte Bezeichnung für

Christoffer, wohnte also in einem Haus am Kirchhof. Am 10.09.1673

heiratete Anna den Anton Cramer, der ein Enkel von Thomas Cramer aus

Dörscheln war, dem ersten bekannten Vorfahre der umfangreichen

Cramer-Familie. Möglicherweise wohnte das Paar im Haus der

Brauteltern, eben auch am Kirchhofe. Von dem 1645 geborenen Ehemann

Anton Cramer wissen wir, dass er von 1683 bis 1689 Rezeptor von

Rönsahl war, also der Steuereinnehmer. Er war ein Bruder von Johann

Cramer, dem ersten Pulvermacher in der Cramer-Familie.

Erschüttert ist die

weitere Geschichte des Paares. Anna, seine Frau starb im Kindbett.

Das Söhnchen mit dem Namen Franz Wilhelm starb ein Tag nach der

Beerdigung seiner Mutter. Vorher waren schon 7 weitere Kinder geboren

worden, es waren 4 Mädchen und 3 Jungen. Alle Töchter starben ganz

früh, waren entweder schon tot geboren, oder wurden nur wenige

Tage, Wochen, bzw. gerade mal zwei Jahre alt. Was für ein

furchtbares Schicksal.

Ein Jahr nach dem

Tod seiner ersten Ehefrau heiratete er am 22.10.1687 die Catharina

Gertrud Schrage, Tochter vom hiesigen Pfarrer. Mit ihr bekam er noch

weitere 8 Kinder, von denen wiederum 5 nicht das Erwachsenenalter

erreichten. Seine zweite Ehefrau starb ein Jahr nach der Geburt des

8. Kindes.

Die dritte Ehefrau

Anna Christina Kruse überlebte ihren Ehemann um fast 13 Jahre. In

dieser Ehe wurden keine Kinder geboren.

Die Ergebnisse

dieser Recherche zeigen in erschütternder Weise, wie hoch im 17. und

auch noch bis ins 19. Jahrhundert hinein die Kindersterblichkeit war

und wie gravierend groß die Gefahr der jungen Mütter war,

Schwangerschaft, Geburt, Kindbett oder die gesundheitlichen

Beeinträchtigungen durch die oft zahlreichen Geburten nicht zu

überleben.

Regina Marcus, im

Nov. 2023

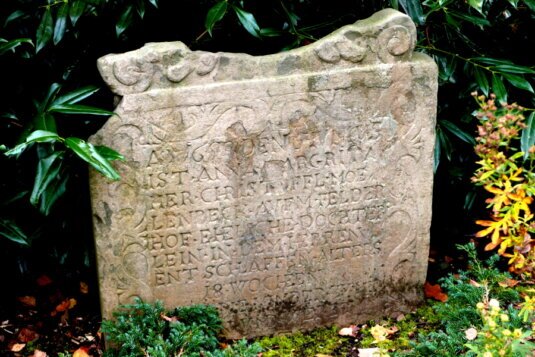

Wer war Anna Margrita Möllenbeck?

An der Servatiuskirche befinden sich auf der Nordseite einige alte Grabsteine. Diese zeugen noch aus der Zeit, als noch an der Kirche die Toten beerdigt wurden. Der jetzige Friedhof wurde 1822 eingeweiht. Bis dahin wurde der Platz an der Kirche seit deren Bestehen als Friedhof genutzt.

Einer dieser Zeugen aus längst vergangenen Zeiten ist eine 65 cm breite und 71 cm hohe Sandsteinplatte, die beidseitig beschriftet ist. Der Text auf der Vorderseite lautet:

AO 169( ) DEN 5. IVNIS

IST ANNA MARGRITA

HER CHRISTOFFEL MOE

LENBECK AVFM FELDER

HOF EHELICHE DOCHTER

LEIN IN DEM HERREN

ENTSCHLAFFEN ALTERS

18 WOCHEN

LAST DIE KINDER ZV MIR

KOMEN UND WERET

IHNEN NICHT DAN

SOLCHEN IST DAS

HIMELREICH

In heutigem Deutsch würde der Text lauten: Am 5. Juni 169( ) ist

Anna Margrita, Herrn Christoph Müllenbach vom Felderhof eheliches

Töchterlein in dem Herrn entschlafen im Alter von 18 Wochen.

Lasst die Kinder zu

mir kommen und weist sie nicht ab, denn solchen ist das Himmelreich.

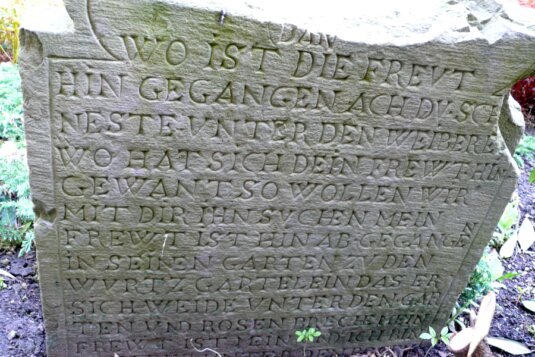

Interessant und

durchaus nicht üblich ist, dass die Rückseite des Steines

beschriftet ist. Hier steht:

WO IST DIE FREVT

HINGEGANGEN ACH DU SCH(ö)

NESTE VNTER DEN WEIBERE(n)

WO HAT SICH DEIN FREWT HIN

GEWANT SO WOLLEN WIR

MIT DIR IHN SVCHEN MEIN

FREWT IST HIN AB GEGANGEN

IN SEINEN GARTEN ZU DEN

WVRTZ GARTELEIN DAS EH

SICH WEIDE VNTER DEN GAR

TEN VND ROSEN BRECHE MEIN

FREWT IST MEIN VND ICH BIN

SEIN DER VNTER DEN ROSEN

SICH WEIDET

Zur Erklärung: In Klammern gesetzte Buchstaben sind ergänzt, da der

Rand der Platte an dieser Stelle abgebrochen ist. Das V steht für U

und für das U im EU steht im Text ein W.

Schaut man in den

Kirchenbüchern nach, so findet man den Christoph Heinrich

Möllenbeck, der 1664 in Müllenbach, jetzt Ortsteil von Marienheide,

geboren wurde (daher der Name). Er hat 1689 mit der Hochzeit mit Anna

Catharina Voswinkel in die große Rönsahler Familiensippe der

Voswinkels eingeheiratet. Die Brauteltern waren Johann Georg

Voswinkel, geboren 1610 auf dem Gut Voswinkel und die Anna Clonike

Catharin von den Berken aus der bedeutenden Richterfamilie. Sie

brachte das Gut auf dem Felderhof in die Ehe ein, welches dann im

Erbgang auf die Tochter und den Schwiegersohn überging. Das Gut

Felderhof stand auf der linken Seite des Kerspeweges, dort wo sich

jetzt die Häuser mit den Hausnummern 9, 11 und 13 befinden.

Das Ehepaar

Möllenbeck bekam 5 Kinder, wobei die erstgeborene Tochter Anna

Margretha im zarten Alter von 8 Wochen im Juni 1690 starb. Die

Kirchenbuchdaten weichen von den Angaben auf dem Grabstein etwas ab.

Als Sterbedatum steht im Kirchenbuch der 4. Juni, während auf dem

Grabstein der 5. Juni angegeben ist. Auch das Alter von 18 Wochen

stimmt nicht mit dem Eintrag im Kirchenbuch überein, denn demnach

soll sie 8 Wochen alt geworden sein. Erschwerend wirkt bei der

Recherche, dass der Taufeintrag des Kindes fehlt. Ebenfalls nicht

einfacher macht es, dass als Nachname mal Möllenbeck, im

Sterbeeintrag Mühlenbeck und bei den nachfolgenden Kindern

Müllenbach genannt wird. Auch bei dem Vornamen ist man nicht so

genau: Im Kirchenbuch heißt sie Anna Margretha und auf dem Grabstein

Anna Margrita. Aber dies sind die üblichen kleinen Probleme, von

denen Genealogen ein Lied singen können.

Regina Marcus,

Februar 2024

Fotos: Ellen Becker

Wer waren Henriette Cramer, Henriette geb. Voswinckel, Caroline und Lina Cramer?

An der Nordseite der Servatiuskirche befinden sich mehrere alte Grabsteine. Über die drei tafelförmigen Sandsteinplatten wurde bereits in vorangegangen Gemeindebriefen berichtet. Auf der Homepage der Kirche sind alle Berichte noch nachzulesen.

Dieser Bericht behandelt die vier gleich aussehenden Grabsteine, deren weiße Marmorplatte mit der Beschriftung in einen Trägerstein eingelassen ist. Die Steine sind etwa 70 cm hoch und 40 cm breit. Unter einem Kreuz in der Spitze befinden sich die Namen, das Geburtsdatum und das Sterbedatum. Daraus kann man entnehmen, dass es sich um vier Frauen gehandelt hat, die in dem Zeitraum zwischen 1833 und 1850 verstorben waren.

Nun ist es so, dass diese Verstorbenen auf dem damals neuen Friedhof beerdigt worden sein müssen, denn dieser wurde am 24. Februar 1822 eingeweiht. Danach sind alle Toten dort beerdigt worden und nicht mehr an der Kirche. Warum stehen dann deren Grabsteine an der Kirche? Vermutlich hat das mit der Tatsache zu tun, dass alle der großen Familie Cramer zugehörten und diese auch auf dem neuen Friedhof eine Familiengrabstätte hatten. Möglicherweise hat man irgendwann später nach Auflösung der Familiengrabstätte diese besonders schönen Grabsteine, auch zu Ehren der Familie, an die Kirche gesetzt.

Wer waren nun die Verstorbenen?

Betrachten wir uns zunächst die Henriette Cramer und die Caroline Cramer. Henriette war am 16. 4. 1812 geboren und am 7. Jan. 1844 unverheiratet verstorben. Caroline lebte vom 4. Juni 1814 bis 23. Juni 1833. Die beiden waren Schwestern und waren neben 4 weiteren Schwestern die Kinder von dem Pulverfabrikanten Johann Leopold Cramer.

Johann Leopold Cramer war verheiratet mit Henriette. Diese war am 7. 12. 1776 in Lüdenscheid geboren und stammte aus dem Lüdenscheider Stamm der umfangreichen Familie Voswinckel. Henriettes Vater war der Johann Georg Voswinckel, der Jura studiert hatte und Kriminalrat und Richter im Lüdenscheider Landgericht wurde. Henriette Cramer, geb. Voswinckel starb am 27. April 1850, wie auch auf ihrem Grabstein zu lesen ist.

Grabstein der Caroline Cramer, Foto: R. Marcus

Dann gibt es noch den Grabstein von Lina Gerhardi, geb. Cramer. Von Lina Adelheid, wie sie mit vollem Namen hieß, wissen wir, dass sie am 16. August 1805 geboren wurde und 1830 den Doctor med. August Gerhardi geheiratet hatte. Dieser stammte aus einer Apothekerfamilie in Halver und praktizierte als Arzt in Rönsahl. Seine Frau Lina starb am 18. Februar 1847. Sie war ja eine geborene Cramer, deren Vater auch ein Pulverfabrikant war. Es war der Johann Jakob Cramer, der zusammen mit seinem Bruder Johann Leopold die Pulverfabrik in der Ballenbrügge (versunken in der Lingese-Talsperre) betrieb. Johann Jakob Cramers Frau Friederike war die Cousine von Henriette, der Frau seines Bruders und stammte auch aus dem Lüdenscheider Stamm der Voswinckels.

Somit waren die vier Frauen zwei Schwestern, deren Mutter und eine Cousine.

Grabstein der Lina Gerhardi, Foto: Ellen Becker

Regina Marcus

Regina Marcus

Wer war Dieterich von der Speckenpech??

An der Nordseite der Servatiuskirche befinden sich mehrere alte Grabsteine. Über die drei tafelförmigen Sandsteinplatten und den 4 gleich aussehenden Grabsteinen von Frauen aus der Familie Cramer wurde bereits in vorangegangen Gemeindebriefen berichtet. Die Inschrift des ältesten Grabsteines aus Sandstein mit den Maßen 55 cm Breite und ca. 68 cm Höhe mit der halbkreisförmigen Verzierung als oberen Abschluss lautet:

ANNO 1676 DEN

10 SEPTEMBRI

IST DIETERICH VON DER

SPECKENPECH IM VELE

SEELIG IN HERREN

ENTSCHLAFEN

ICH BEGEHRE ABGELVST

VND BEI MEINEM HEREN

IESV ZV SEIN

Die Inschrift in heutiger Schrift und Sprache würde lauten: „ Anno 1676 den 10. September ist Dietrich von der Speckenbach im Uele selig in Herren entschlafen. Ich begehre abgelöst und bei meinem Herrn Jesu zu sein.“

Diese Inschrift warf zunächst Rätsel auf, denn in den Kirchenbüchern findet sich kein Dietrich Speckenbach, der 1676 verstorben war. Auch die Ortsbezeichnung „Uele“ gab es nicht. Zunächst sei erwähnt, dass erst im 17. Jahrhundert sich die Nachnamen, die wir heute gebrauchen, herausbildeten. Meist gab man den Vornamen Zusätze mit der Berufsbezeichnung oder der Herkunft, die dann den späteren Nachnamen bildete, der dann für die gesamte Familie galt. Also kann man davon ausgehen, dass Dieterich aus Speckenbach, dem kleinen Ort nahe Großfastenrath im Oberbergischen, stammte. Dort gab es mehrere Bewohner, die sich wie so viele Evangelischen Leute im katholisch geprägten Kirchspiel Wipperfürth zur Rönsahler Kirche hielten und dort ihre Kinder taufen ließen, heirateten und auf dem Kirchhof an der Rönsahler Kirche beerdigen ließen. Zeitweilig waren diese Auswärtigen zahlenmäßig doppelt so viele wie Rönsahler Gläubigen. Erst Ende des 18. Jahrhunderts konnten diese ihre eigene Gemeinde gründen und schließlich ihre eigene Kirche in Klaswipper bauen. Bis dahin aber finden wir diese auswärtigen evangelischen Leute in den Rönsahler Kirchenbüchern. So also auch Personen, die „Zur Speckenbach“ und „Von der Speckenbach“ hießen. Es war aber kein Dietrich darunter zu finden. Aber es gab einen Dietrich, der tatsächlich genau am 10. September 1676 verstorben war. Der aber nannte sich „Diederich im Ohle“ . Das erklärt nun auch den Hinweis in der Inschrift, denn „VELE“ ist Uele, also der mundartliche Ausspruch für Ohle. Dann war Dietrich in Speckenbach geboren, möglicherweise durch die Heirat nach Ohl gezogen und hier im Alter von nur 43 Jahren an der roten Ruhr, einer damals sehr verbreiteten und ansteckenden blutigen Durchfallerkrankung gestorben. Seine jüngste noch lebende Tochter (2 Kinder waren schon kurz nach der Geburt verstorben, insgesamt hatte er 6 Kinder) war damals erst 2 Jahre alt. Seine Wittwe heiratete später erneut.

Text und Bild: Regina Marcus

Die „geretteten“ Grabsteine der Pfarrer

An der Südseite des Turmes der Servatiuskirche liegen einige Grabsteine von Rönsahler Pfarrern, die in den Jahren 1859 bis 1972 das Pfarramt inne hatten und in Rönsahl auf dem Friedhof beerdigt wurden. Weil deren Grabstellen wegen Auslaufen der Liegezeit aufgegeben werden sollten, wurden die Grabsteine zum Gedenken an diese Pfarrer an die Kirche verlegt.

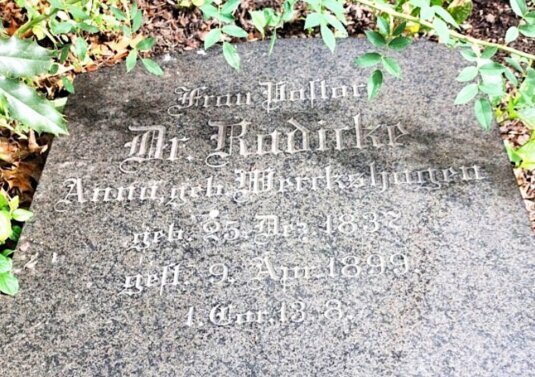

Nachdem Friedrich Walter aus Soest Pfarrer in Rönsahl war, der 1828 eingeführt wurde und sein Amt im Jahr 1859 wegen Schwerhörigkeit niederlegte, kam Dr. Karl Radicke nach Rönsahl. Dieser war 1824 in Berlin geboren und leitete ein höhere Schule in Viersen, bevor er Pfarrer in Rönsahl wurde. 1860 heiratete er in Rönsahl die 1837 geborene Anna Werkshagen.

Das Paar bekam zwei Söhne: Paul wurde im Jahr 1870 und sein Bruder Johann August Karl 1875 geboren. Nach dem Tod des Vaters 1895 wurde Paul sein Nachfolger als Pfarrer in Rönsahl. Dieser war bis 1934 im Pfarramt und trat dann aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Er verzog mit seiner Familie nach Bad Godesberg, wo er im Jahr 1948 verstarb. Seine Trauerfeier fand dort statt, aber beerdigt wurde er auf dem Friedhof in Rönsahl. Seine Wittwe Hedwig, geborene Mühlenfeld, hatte dies so verfügt, weil er so sehr Heimweh gehabt hatte. In Rönsahl hatte er ja bis zum Umzug sein ganzes Leben verbracht. Auch seine Wittwe Hedwig wurde 11 Jahre später an der Seite ihres Mannes in Rönsahl beerdigt.

Nach Paul Radicke wurde Wilhelm Dreisbach aus Hagen Pfarrer in Rönsahl. Nach dessen Weggang nach Gelsenkirchen kam Herbert Griesing nach Rönsahl.

Text und Fotos: Regina Marcus

Grabstein Dr. Karl Radicke

Grabstein vom Doppelgrab Paul und Hedwig Radicke

Grabstein von Frau Radicke mit der damals üblichen Bezeichnung „Frau Pastor Dr. Radicke“